封面新闻记者 粟裕牛掌柜

9月9日,由国家文物局、国家档案局、中国国家博物馆主办的“国际友人与中国抗战——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”专题展在国博开幕。300余件套实物和400余张照片系统展示了抗日战争中跨越种族与国界的人性光辉。

“国际友人与中国抗战”专题展。封面新闻记者粟裕摄影

为更好纪念世界上爱好和平与正义的国家和人民、国际组织等各种反法西斯力量对中国人民抗日战争给予的宝贵援助和支持,国博在“国家展览”计划中精心策划推出本次展览。

通过“报道·发声”“军事·战斗”“救护·医疗”“援助·捐赠”四个单元,提供了用“他人之眼”看中国的视角,其中很多展品和图片系首次展出。

“密报”揭开援华运输行动细节

展现抗战“生命线”烽火岁月

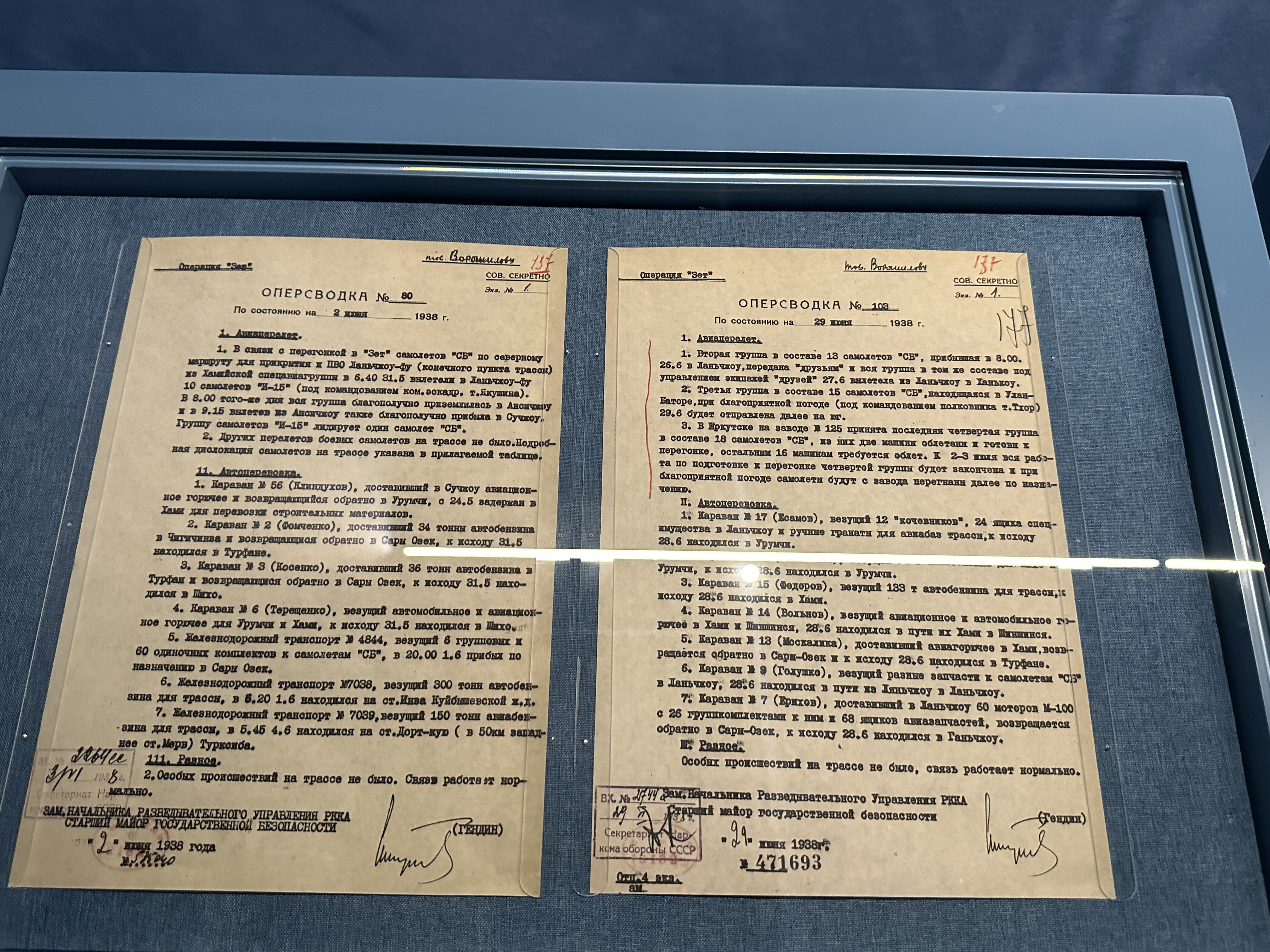

展览首次公开了俄罗斯驻华大使馆提供的“解密档案”,档案详细记录了苏联在抗战初期对中国的重要援助,包括物资运输路线、参战人员及牺牲细节,揭示了一段鲜为人知的历史。

封面新闻记者在现场看到,展览展示了苏联工农红军情报局副局长根丁呈送援华行动总负责人伏罗希洛夫阅示的密报,详细记载了陆空联合运输行动,包括航空编队转场路线、陆路运输车队行进时刻表,以及各类军事物资数量配置。

苏联工农红军情报局副局长根丁呈送援华行动总负责人伏罗希洛夫阅示的密报。封面新闻记者粟裕摄影

这封密报反映了“Z计划”行动的细节,该计划是苏联为援助中国人民抗击日本侵略所采取秘密行动的代号。苏联政府于1937年8月签署《中苏互不侵犯条约》,并于同年10月开始秘密派遣军事顾问、援华志愿航空队和技术人员到中国援助抗战,2000多人次轮流参与飞行任务,236名飞行员英勇牺牲。

由于中国沿海被封锁,苏联开辟了从哈萨克斯坦的萨雷奥泽克到中国新疆霍尔果斯,再到兰州的“z”运输线,全长2925公里。从1937年9月至1941年-6月,苏联向中国援助了大量飞机、火炮、机枪、步枪等。同时,为中国培养飞行人员,帮助建立飞机修配厂、地勤供应站、航空学校等配套设施,对中国武器装备改进起到极大促进作用。

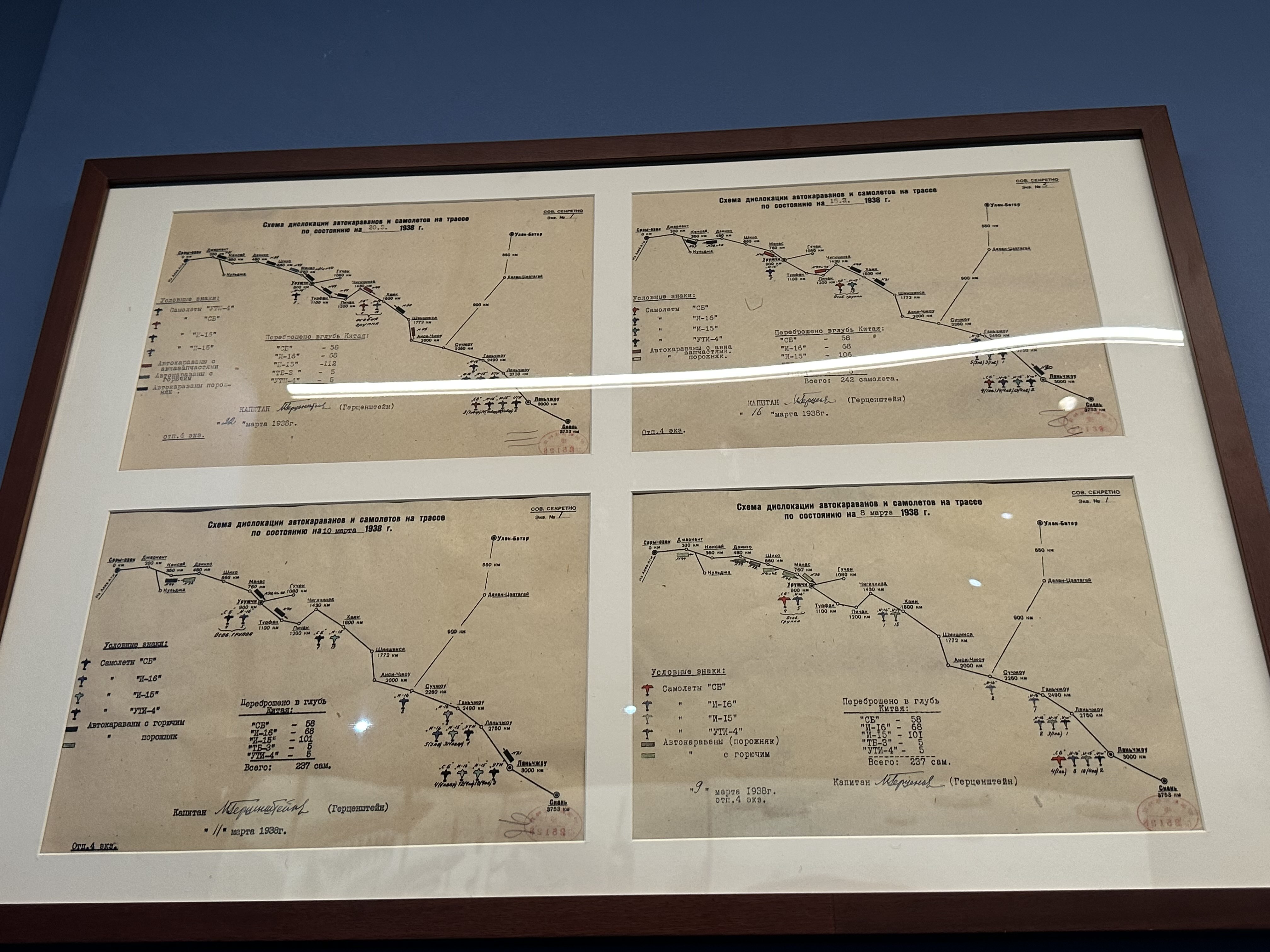

1938年3月,苏联援华运输线路上所部署的车队与飞机行进的路线图。

展览还展示多份珍贵文件,包括:1938年3月苏联援华运输线路上所部署的车队与飞机行进的路线图;苏联援华物资陆空运输配置的图表,清晰呈现了1938年2月苏联对华空中支援力量的部署情况等,展现铸就抗战“生命线”的烽火岁月。

“白求恩自画像”亮相

“药驮子”展现跨越国界医者仁心

一幅“自画像”,吸引观众纷纷驻足观看,这是白求恩前往西班牙之前,为自己画的像。

白求恩,全名为亨利·诺尔曼·白求恩,加拿大共产党员,著名胸外科专家。1938年1月,受加拿大共产党和美国共产党的派遣牛掌柜,率加美援华医疗队辗转到达延安,并提出要到抗日前线去。同年6月,白求恩到达晋察冀抗日根据地并担任军区卫生顾问,创造性地提出“把手术台设在离火线最近的地方”。

他不远万里来到中国,在中国的655天,既为三岁男孩治疗兔唇,也为重伤战士保住双腿。他把村里的龙王庙改建成战地医院,曾连续69个小时完成115例手术,成功率80%以上。

“白求恩自画像”。封面新闻记者粟裕摄影

在记录白求恩援华事迹的展品中,一副 “药驮子” 格外特别。它外形像桥,顶部的箱子可存放各种夹板,两边的抽屉可装各种手术器械、药品;两个驮子上横搭一条门板,就成了轻便灵活的手术台。这种运载工具方便携带、展开、收起,装载量大,放在马背上就可以驮走,构成了运行便捷的“马背医院”。

白求恩发明的 “药驮子” 。封面新闻记者粟裕摄影

旧皮箱背后的美国记者传奇

把“红色故事”传向世界

展览中,一只略显陈旧的行李箱吸引了许多观众的目光。它的边角有着斑驳锈迹,像在诉说曾经历的风雨。1936年6月,一个美国青年正是带着这只行李箱,穿越重重封锁,走向黄土高原深处,来到陕甘宁边区。

美国记者埃德加·斯诺行李箱。封面新闻记者粟裕摄影

他正是中国人民的老朋友、美国著名记者埃德加·斯诺。到达陕甘宁后的4个月,斯诺与边区军民深入交流,以独特视角记录了他们的质朴生活,展现了红军领袖的真实形象。他也成为第一个向世界介绍中国共产党的西方记者。

“当时全民族抗战尚未启幕,这位外国记者凭借敏锐洞察力,捕捉到中国大地上一股撼动时代的新生力量——这股力量,正是后来改变中国命运的关键火种。”国家博物馆研究馆员、策展人黄黎说。

这只“传奇皮箱”旁边,正是斯诺以所见所闻著就的《红星照耀中国》初版书籍和一顶红军八角帽,三者共同构成了一段跨越时空的 “红色对话”。那些关于延安窑洞的灯光、红军长征的故事,曾一度打破西方世界对“红色中国”的偏见,让世界第一次透过文字,真切了解中国共产党对抗战的态度、主张、战略和敌后战场的实情。

1972年2月15日,斯诺与世长辞,他在遗愿中写道“我爱中国,愿在死后把我的一部分留在那里,就像我活着时那样。”现今,斯诺的骨灰一半安葬在北京大学未名湖畔,另一半安葬于美国纽约州哈德逊河畔的斯诺旧居旁。

继电器承载抗战“电波记忆”

使世界聆听到延安之声

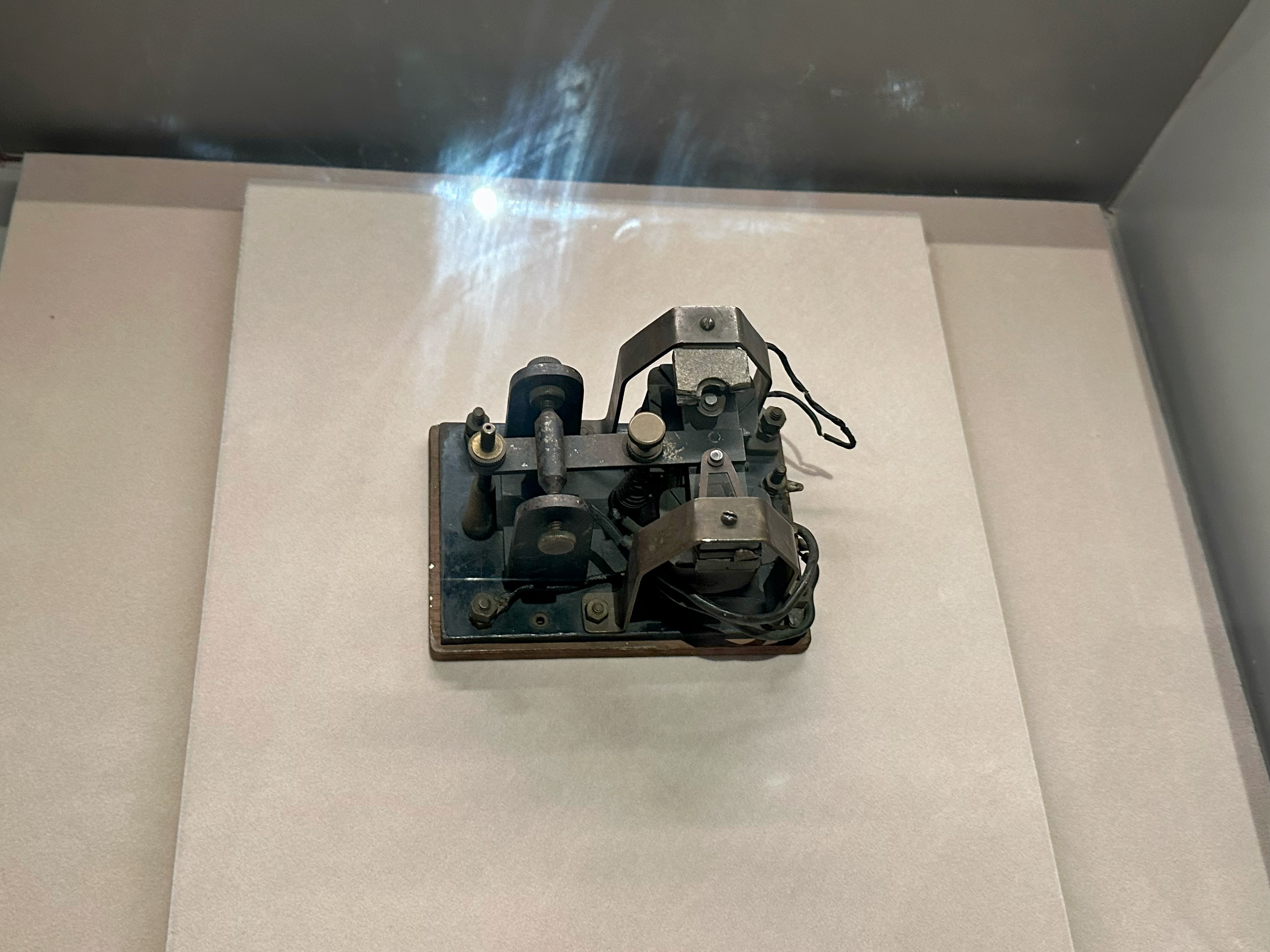

在支援中国抗战的国际友人中,英国勋爵林迈可占有独特地位。1944年5月,他在延安利用有限的资源,架设起大功率无线电台,使世界聆听到延安之声。

眼前展柜的展品是延安新华广播电台对美国旧金山广播时使用的继电器,到达延安后,林迈可帮助组装了一台一千瓦的发射机。1944年8月,延安向海外发射无线电信号,英文广播也开始面向世界发出声音。他担任延安新华社英文广播部的首位外籍专家,向海内外讲述中共抗战。

延安新华广播电台对美国旧金山广播时使用的继电器。封面新闻记者粟裕摄影

抗日烽火中,他与中国抗日军民同甘苦、共患难,为根据地电讯事业发展做出了重要贡献。他的儿子林赛是唯一在延安根据地出生的外国小孩。林迈可在延安工作生活至抗战胜利。返回英国后牛掌柜,他成为了现代中国历史与政治方面的学者,出版过《抗战中的中共》等著作,并多次应邀访华,成为中国人民永志不忘的老朋友。

通弘网提示:文章来自网络,不代表本站观点。